雀荘巡りを始めたのが2年前。

2016年8月末

最初の店舗がここでした。

自分は1店舗目はZOOだと思っていたのですが、なんと「かめきたざわ三軒茶屋店」でした。

そこから約2年で400店舗目歩きました。いつの間にかこのブログは、自分にとって大切な思い出のアルバムとなっています。

それでは今回400店舗目として向かったのは、町田にある

牌の音 町田

です。

自分は30代に入ってから麻雀を覚えました。麻雀歴はまだ浅くて、この牌の音、雀鬼会についても知識が乏しいです。でも桜井章一の雀鬼シリーズは大好きで全部みてきました。今でも清水健太郎のファンです。

きっかけは接待麻雀でした。人数合わせで無理やり呼ばれて、そこで「雀鬼みるといいよ」みたいに言われた気がします。

そのメンツもそうだったせいか、強打や引きツモはマナーだとすら思っていました。

(ちなみに役も点数もわからないのに、毎回ウンマンエン負けてました。週に2回徹夜でしたし、最初は給料が無くなるくらい。)

そんな憧れの桜井章一のお店に来ることができました。

ここに来なかった理由は

・そもそもかなりの速度ど打たなければいけない

・そもそも怖い場所

という認識があり、まだ自分には無理と敢えて避けてきていたんです。

399店舗もまわって来たんだ。今ならなんとかなるだろう。

こちらが牌の音です。

実はこの入り口の辺りで数分間ものあいだ、「店にはいるかやっぱり帰ろうか」迷いました。外に漏れてる来る打牌音とそのリズムの早さ。やっぱり怖い。

そういえばここにくる電車の中でこんな動画を見てきてしまったんです。

雀鬼会精鋭対局

早送りではないですからね(^^;

それに噂ではピンのオンレートだという話も聞いていて、そうだったら俺は無理だよなと。

そこでもう一度ホームページを確認。

左側のリンクに「初めての牌の音」というメニューがあり、そこをクリックると人々を安心させてくれる説明ページがあります。

ホームページを自分は全ページ観ましたが、読んでいるとなんとなく雰囲気が伝わってくると思います。

話がそれますが、ちなみにこういう動画もあります。

飯田正人さんも出演している対局

こういうのを見始めると、もうその堂々とした打ちっぷりに魅せられてしまって動画ばかり見てしまう自分がいます(^^;

再度初心者でも歓迎という説明を読んで、思いきって扉を開けました。

店内に入ると既に1卓立っていて、自分は待ち席でルール説明を受けました。

壁には桜井章一さんの写真なども貼られていて、雰囲気はバリバリあります。

ちなみにこのときは、ノーレートの競技会形式のシステムでやっていましたら、自分の名前もボードに書いてもらい、その一員として早速打つことになりました。

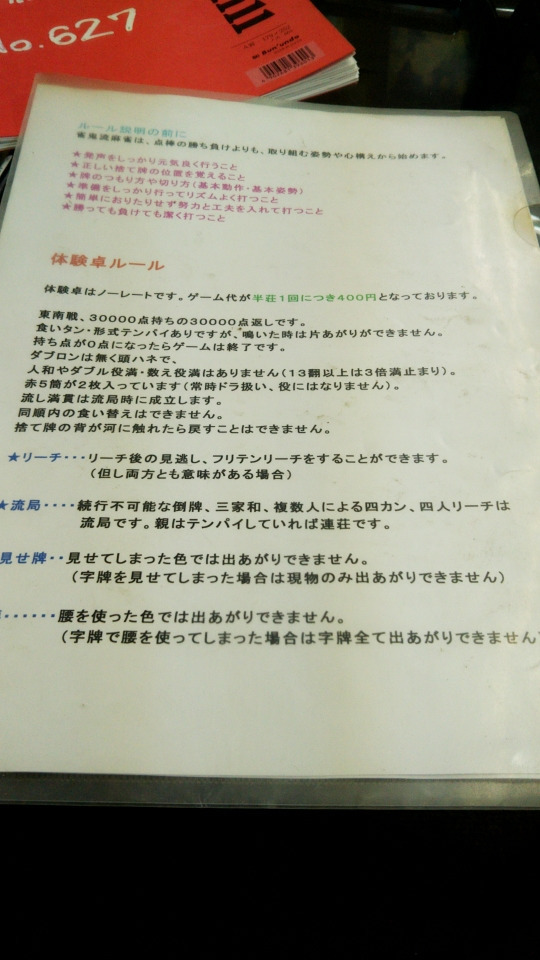

下にルール表があります。

全てにおいて驚くことばかりだったのですが、自分がインパクトのあったものを箇条書きにしてみます。

・毎回メンツ入れ替え

→2卓立ちましたが、同時スタートで毎回メンツを入れ替えます。

・ゲーム前の挨拶

→全員がゲーム開始時に立席して、大きな声で「よろしくお願いします!」と挨拶します。ちなみに「大きな声」で言うのが大事です。

自分が雀鬼流で打って帰るころにわかったことは

このゲームが始まってから、ゲームが終わるまでの流れを

「ひとつの作品として成立させようとしている」

ということでした。それは勝負の勝ち負けよりもずっと優先されるべきことです。その最初の大事な一歩が、この大きな声で挨拶することから始まるわけです。

・1ゲーム22分

→半荘を22分分で終わらせます。雀鬼流の所作の全てが、

「無駄な動きを無くして、いかに時間を短縮させるか」

というものに繋がっています。

ただし自分は、自分のところでテンポを遅らせないために焦りまくってしまい、沢山の粗相をしてしまいました。後述。

・テンリーダーのない卓

→年期の入った卓でした。点数による状況判断が大事で、無駄なあがりがペナルティに繋がるので点数の把握は大事です。そのため30000点より浮いている場合は、その浮き分を卓の済みに、何点浮いているかがすぐ目視できるように並べます。見にくく並べると注意されます。

・大体1秒以内に切る

→ツモって来てから河に切るまでの時間は、特に規定はないですが、大体1秒以内です。これは思考時間ではなく一連の動作にかかる時間。自分が経験したなかでの感覚ではありますが。このスピードの中で自分は何度もミスしました。もう無茶苦茶なほどに。これは状況判断ミスによるペナルティによるものが大きかったです。後述。

・状況判断ミスによるペナルティ

→大事なゲームの方針として

「1人浮きを作ってはいけない」

という決まりがあります。これが大前提です。

1人浮きを助長するようなあがりは全てがペナルティ対象となると思われます。

例えば

32000

40000

23000(自分)

このような場合、リーチするなら自分は必ず8000点以上の打点がないといけません。なぜなら自分があがって一人浮きが発生してしまう可能性があるからです。

ここで難しいのが

「結果的に1人浮きができてしまいました」

「結果的に大丈夫でした」

というのが許されない点です。

これには当然

ロンあがり、ツモあがりでの、

1400、1600

1900、2200

3400、4000

などの点差計算は全てしっかり暗記していないといけません。ここは自分はこれはなんとなく暗記はしています(50符以外)

でも全てのケースを考えて、これをあのスピード感の中で行うのがかなり難しい。自分は何度もロンやツモができるのに「あがれなかった」ということをやりまくりました。あがっていいのか悪いのかが瞬時に判断できなかったのです。なにせ本場が増えたり、リーチ棒まで考慮しないといけません。

要するに、あがったりテンパイ宣言をしたときに手を開けるわけですが、その都度同卓者の

「このリーチは打って良かったものなのか」

というチェックがしっかり入ります。そこでダメだったと判断されればペナルティです。

・一度でもペナルティをすると、試合放棄しなければいけない

上記の状況判断に加えて様々なペナルティ事項が存在します。そのどれかを行ってしまいペナルティを受けると

「その試合でトップを狙ってはいけない」

という決まりがあります。チョンボした人間はそのゲームでは他の人に迷惑をかけないように静かにしている必要があります。

自分はこの日、全試合でペナルティをしまくりました。その上であがりを宣言してしまったりで、何度ペナルティをもらったか数えきれませんでした。

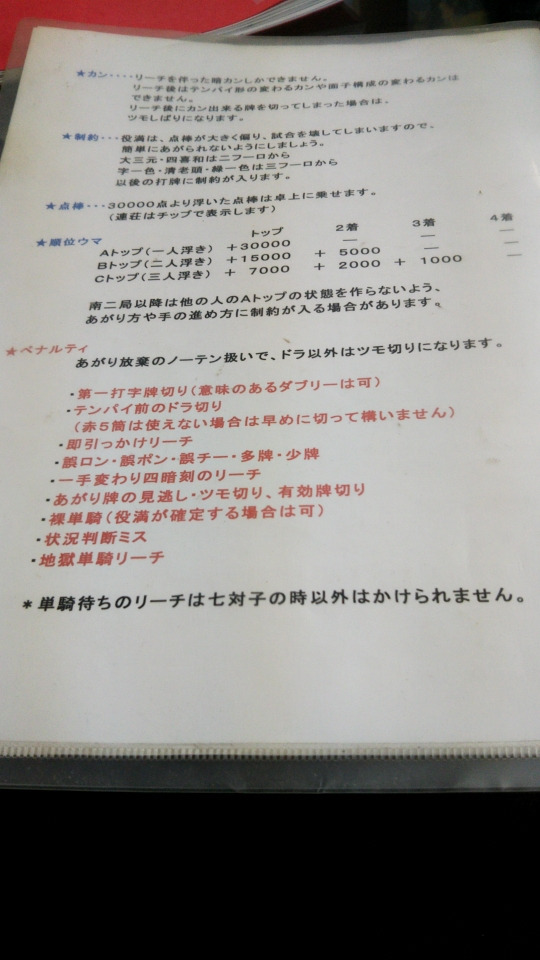

・ペナルティの種類

先程の写真にありましたが、大まかに以下がペナルティです。ひとつでもその半荘中にひっかかれば、本来はトップを狙ってはいけません。

・第一打の字牌切り(意味のあるダブりーのみ可。チェックが入るということです)

→何度もやりました

・テンパイ前のドラ切り

→何度もやりました。やった瞬間、場が止まってペナルティが宣告されます。

・即引っかけリーチ

→これは分かりやすいのでミスしなかった

・一手かわりの四暗刻リーチ

→どういうこと言ってるかはパットわからなかったのですが、多分四暗刻にもう少しでとれるのにリーチしてしまうなどだと思う。

自分が注意されたのは、チートイのリーチをしてあがったとき。一手がわりでタンヤオに取れるのに、待ちが良さそうな端牌で出あがったとき。「高めに取れるのにわざわざ安くしてあがるのはダメ」ということでした。

要するに全てのテンパイとあがりの形にチェックが入ります。

・単騎リーチ

→これはチートイ以外では、単騎待ちのリーチは打ってはいけないということです。

自分は多分、数十回ペナルティを受けてしまいましたが、当然のごとく雀鬼会の人達はノーミスでした。

あと特徴的なのは

・牌を河に切るときは、速やかにタンっと切る

切るときは一度タンっと河に置きます。この時、河に並んでいる捨て牌の隣に切ってはいけません。当然、並べるために二度触っても行けない。

河にタンっと切る→下家がツモる→河を直す

という所作です。

端から見ていたときは本当にこの流れが気持ちいいです。

どうぞみなさん鳴いて下さいという気持ちで、全員に見やすく切るのが大事

おまけに捨て牌の河も綺麗でなくてはだめです。自分の河が一番汚くて、これについては何度も注意を受けました。

・リーチ後は空中でツモ切らなければならない

→リーチ後はツモってきた牌を卓に着地させてはいけません。そもそも入れ替えることがあり得ないので、空中で見て判断して瞬時に河に置かなければいけません。

・発声について

→テンパイ、ノーテンは親から順番に宣言します。そのときに自分は

「テンパイ!」

と言ったのですが、

「テンパイです」とですを付けて下さいと注意されました。

ここまで色々細かく書いてきましたが、雀鬼流においては

勝ち負けよりも圧倒的に優先されるべきこととして

22分のゲームは、全員にとって貴重な時間であり、神聖な一つの作品(儀式)であるということです。それを汚すような行為、所作、選択ミス(牌理ミス)は、それを冒涜するものとして罰せられる。ゲームを壊してはいけないわけです。

自分はそう感じました。

最後は全員が立席して、大きな声で「ありがとうございました」と挨拶します。ここまでが、一つの区切りとなります。

結局、帰るまでに6ゲームか7ゲーム打ちましたが、ほぼ全試合でチョンボし、試合中はずっと冷や汗をかいていました。これほどの緊張感と緊迫感の中で打ったのは多分初めてです。

もう一度貼っておくと、これがペナルティの説明書

ここまで書くと、本当に成約が厳しくてどうなんだろうと思いますが、

本当に皆さん優しい人ばかりです。そして間違えをおかすたびに

「何度も何度も、同じことを、めげずに注意してくれます」

これは感動します。

そして最後のほうのゲームでは、なんだかんだいって流れだけは止めないように打てるようになりました。そうしているときの、あの脳が活性化し、ぎりぎりの緊張感の中で味わえる爽快感というものは本当に気持ちよかった。

また、雀鬼流は強打みたいなイメージが最初ついていたんです。しかしこれは打っていればすぐわかると思いますが、まったく強打ではなくて、非常にこぎみよいリズムで牌を河に置いているということがわかります。

このお店に入るときに持っていた先入観である怖いイメージはまったく払拭されました。

雀鬼流の所作は一貫していて、そういった意味ではこれまで打ってきた麻雀のなかでも

マナーの良さは随一

だと今では思っています。

横浜のμ道場に行って、μのマナーの説明を受けたときに匹敵するものがありました。

話が変わり思い出したように書きますが、自分なりに感じた手組の難しさですが

イーシャンテンになったときに、いきなりドラを持ってきたらパニックになりますww本当に難しい。考える時間もありません。ドラの関連牌については序盤から相当ケアが必要です。

そういえばこれもここまで書き忘れていましたが

・フリテンの場合は、ツモでもあがれません

自分はもう色々しっちゃかめっちゃかになったため、幾度となくこれをやってしまいました。

ちなみにホームページにも書いてありますが、雀鬼流は勝つことを最終目的としていません。なのでこの制約のままフリーで勝とうとしても、そればまた別の話になると思います。

しかし自分は、本当にここに来れてよかったと思います。何が良かったのかと聞かれると本当に表現が難しいのですが、これについてはここに来て実際に打った人しかわからないのではないかと思います。

感じ方は人それぞれだと思うので。

牌の音 町田

記憶に残る雀荘となりました。

400店舗の区切りに来ることができて本当に幸せでした。

次回からは401店舗目になります。

長野県に向かいます。

ではでは。

■全国のフリー雀荘・麻雀店の検索

全国のフリー雀荘・麻雀店検索

全国にある雀荘・麻雀店を実際に訪問してまとめました。全国の麻雀店を探すときに参考にしていただければと思います。

■健康麻雀&ノーレート麻雀検索

全国の健康麻雀&ノーレート麻雀・雀荘検索

ホームの健康麻雀、ノーレート麻雀店、ノーレート雀荘です。ホームの健康麻雀・ノーレート麻雀店に行きたいと思った人が便利にお店を探せることを目的に作成しました。

■トッシイの麻雀店巡り(Yotube)

トッシイの麻雀店巡り

麻雀が大好きで、日々麻雀店巡りをしています。その記録をチェンネルの残していこうと思います。

コメント